Si c'était un conte, je débuterais par « Il était une fois… », tout comme un conte de Perrault. Mais comme c'est une histoire vraie, qui a été vécue, je commence par « Il y a 30 ans... ».

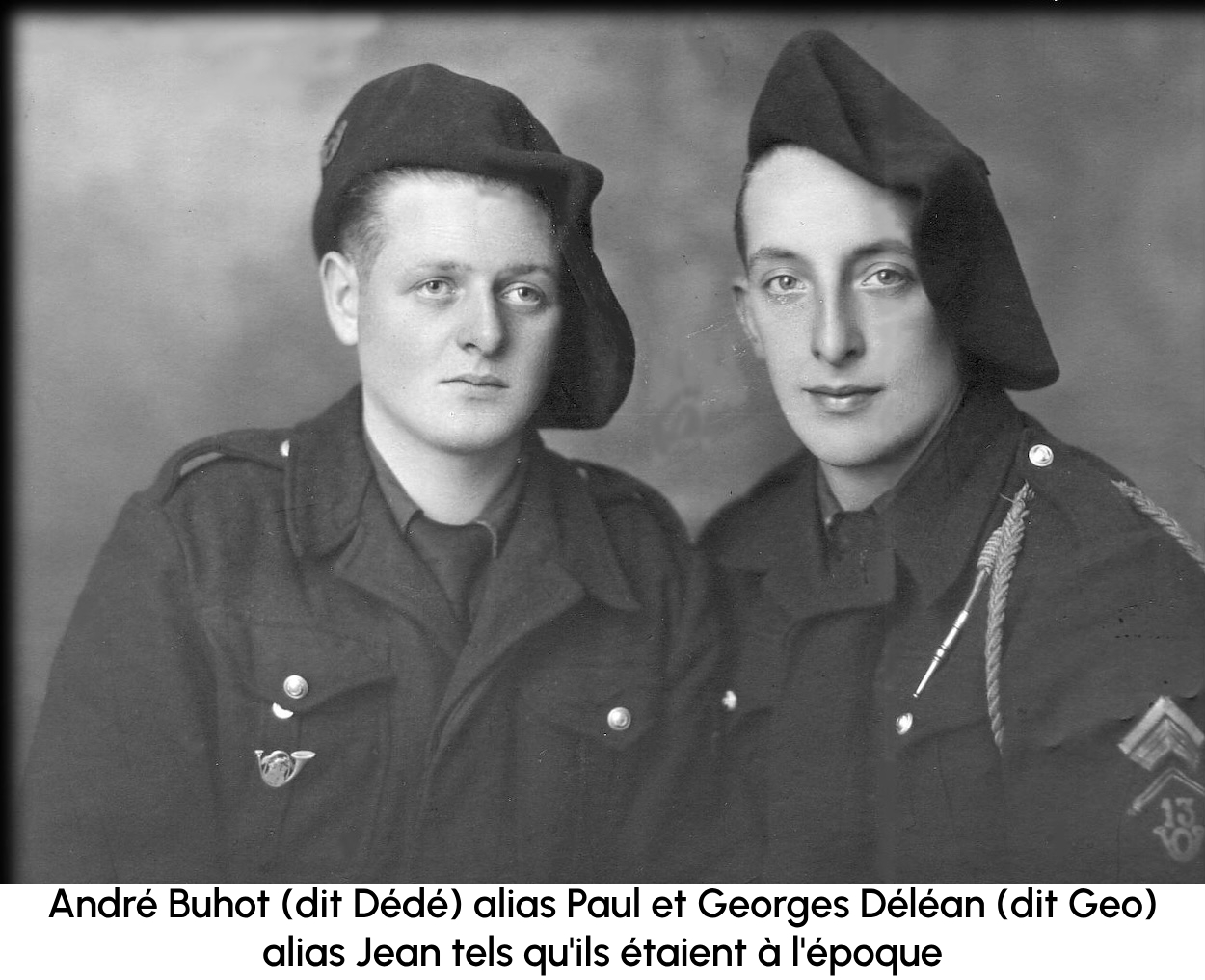

Il y a 30 années, deux jeunes gens, qui avaient exactement 20 ans et demi, étaient nés tous deux en décembre 1923 à Épierre. L'un s'appelait... mettons Jean, l'autre Paul. Jean était grand, tout efflanqué, blond avec de grands yeux bleus. Paul, lui, petit, rond, le visage piqué de taches de rousseur avec des yeux couleur noisette. Si physiquement ils étaient l'opposé l'un de l'autre, par contre, leur caractère, leur sentimentalité étaient soeurs jumelles. Une grande affection, presque de l'amour fraternel les unissait depuis leur plus tendre enfance.

Par une belle matinée de mai tous deux flânent par un sentier coupant les alpages. De loin en loin, de larges plaques de neige ensevelissaient encore le chemin ; ailleurs, de la terre nue, toute humide, hier encore recouverte de neige où commençaient à piquer, tels des dards, les bourgeons de gentianes. Ils ne sont pas pressés, ils ont tout leur temps, aussi musardent-ils. Ils sont ici chez eux, sur cette montagne qu'ils aiment, qu'ils vénèrent, qu'ils adorent avec passion. C'est leur univers, c'est leur tout. Leurs caractères indépendants se trouvent en harmonie dans ce décor et ce silence grandioses. Leurs cœurs battent à l'unisson avec la nature, et n'est-ce pas là leur refuge, leur havre ? Ici ils sont libres et Dieu sait la valeur du mot « libre » il y a 50 ans !

Tous deux ont un « faux » dans les poches : ils devraient être à Bergerac dans une poudrière du S.T.0 (Service du Travail Obligatoire), au profit des Allemands. C'est pourquoi la sagesse leur conseille de présenter le moins souvent possible ces faux papiers aux représentants d'Hitler qui fourmillent dans la vallée. Aussi préfèrent-ils flâner sans but précis, loin du monde, loin de la guerre, dans le soleil et le vent, vers les cimes où le grand silence est troublé de temps à autre par le cri strident d'une marmotte ou celui plus plaintif d'un aigle royal.

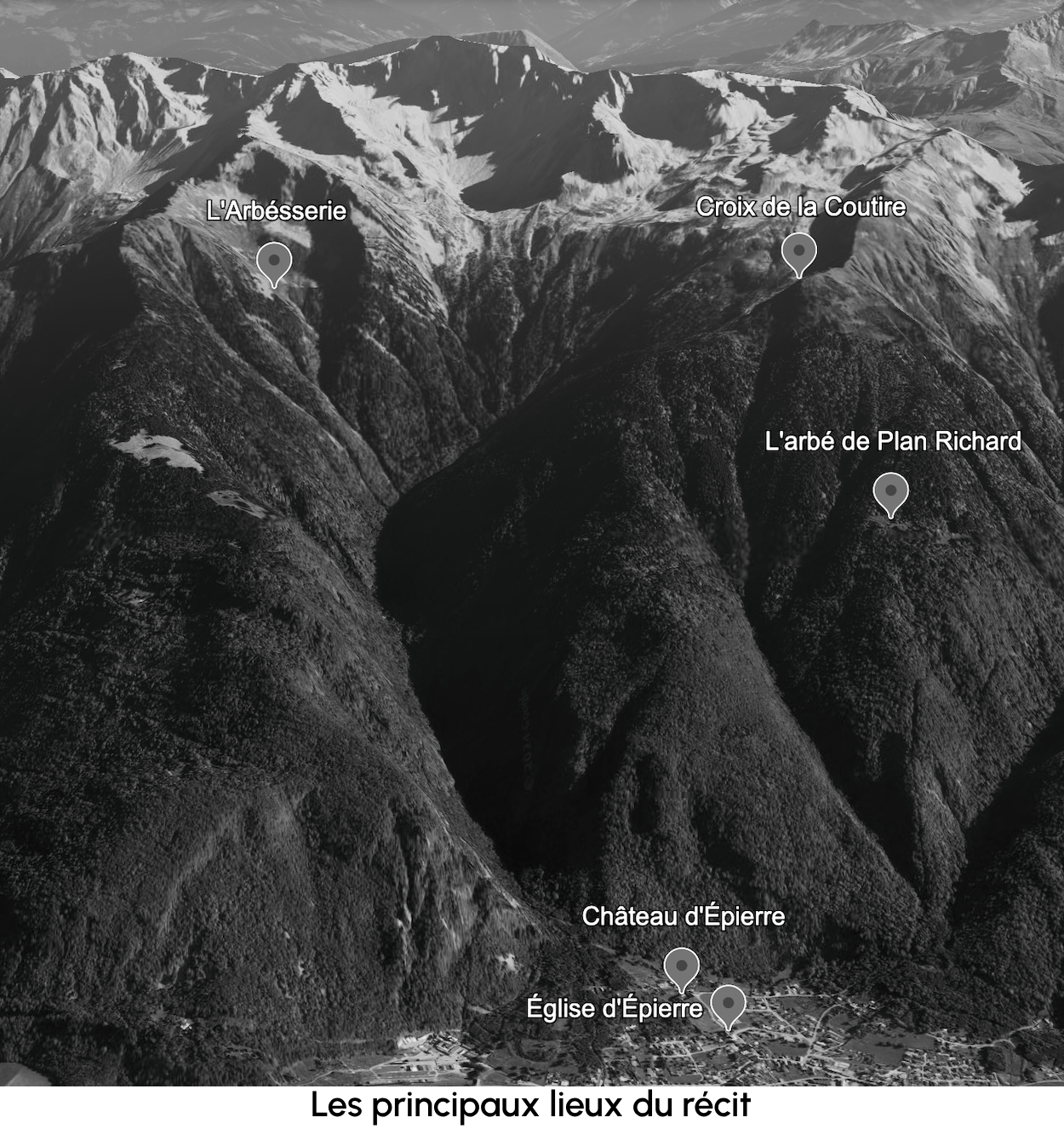

Le soleil est au zénith, il doit être midi : ni l'un ni l'autre n'ont une montre, mais, pourquoi une montre ? N'ont-ils pas tout leur temps ? Ils arrivent sur un patrimoine appelé depuis on ne sait quand « COUTIRE ». COUTIRE, cela signifie peut-être que pour gravir ses flancs raides, pentus tel un toit de clocher tout recouvert d'herbe rase, de rocaille et d'arcosses, le « COU TIRE », ce qui lui aurait donné son nom.

En face d'eux, Rognier, majestueux, resplendit dans son manteau d'hermine, tel un grand seigneur dominant sa course par son imposante beauté, symbole de force et de pureté, sur un fond d'azur sans nuage, tel un joyau dans son écrin indigo. De là, ils surplombent leur petit village, ils le voient comme sur une photo panoramique prise par avion.

Leur village, Épierre, Epior comme l'appelaient les légions romaines lors de leurs pérégrinations en terre de Gaule, dont les maisons sont toutes agglutinées, tel un troupeau de moutons à l'heure de la pause. Chacune de ces maisons, Paul et Jean les connaissent, connaissent leurs histoires, leurs origines, leurs gens. Ils en connaissent l'odeur et la chaleur. L'Église, plus haut, étale son architecture de style bâtard, en forme de croix, dont le fin clocher, mutilé de son coq emporté par un orage ancien, s'élance dans la lumière tel un glaive. Plus haut, sur le côté, longeant le chemin sinueux, le cimetière aux murs blancs, comme un grand livre ouvert, imprime son rectangle impeccable, tout moucheté de gris, de vert, avec une tache en son centre, plus foncée, presque noire, faite par quatre cyprès piqués au garde-à-vous, tels une garde d'honneur autour de la grande croix de pierre qui étend ses bras sur cette mosaïque pleine de silence, de mystères et de souvenirs.

Dominant le tout, comme un vieux bouquetin veillant jalousement sur sa harde, le vieux château est là. Tout gris, tout délabré, tout pantelant. Témoin des temps depuis plus de cinq siècles, il est là, fidèle, regardant son amie l'Arc[1], la capricieuse folâtrant à ses pieds. Il la connaît son amie telle une belle femme, elle en a le caractère. Tantôt calme, tranquille, enjôleuse, dans sa robe de ciel, étincelante de mille facettes sous le soleil, tantôt grondante, furieuse, impétueuse dans sa bure couleur de terre, sous un ciel couleur de plomb, elle passe vite, très vite, sans tourner la tête pour lui faire la risette. Depuis des siècles lui, muet, triste, mutilé, chaperonne le village et semble le protéger de sa présence imposante. Que de vies, telles des fleurs des champs, n'a-t-il pas vu s'éclore, s'épanouir, se flétrir pour enfin mourir ! De combien de générations n'a-t-il pas vécu avec elles les joies, les peines, les exaltations et les souffrances !

De leur observatoire, Paul et Jean voient une multitude de fourmis courir sur la route nationale en un va-et-vient incessant. De grosses chenilles noires glissent sur les rails brillants de la voie ferrée, sans interruption. Mais ces fourmis, ces chenilles ne sont-elles pas des camions bourrés d'hommes et de matériel ? N'est-ce pas des Allemands ?

Ils sont là, tous deux, muets, en pleine méditation vagabonde, loin, très loin... Leur sang fougueux bouillonne en eux, tel un poulain dans un enclos.

N'y avait-il pas au-delà de ces montagnes leur espoir, leur idéal, leur tout ?

N'y avait-il pas au-delà de ces montagnes des jeunes de leur âge qui s'apprêtaient à traverser les mers pour nous libérer ? Combien laisseraient leur vie pour sauver la nôtre, pour nous rendre la liberté ?

N'y avait-il pas des jeunes de leur âge, des plus vieux aussi, qui chaque jour souffraient dans des camps, hurlaient dans les geôles de la Gestapo ou tombaient criblés devant un peloton d'exécution ?

N'y a-t-il pas plus de deux millions des nôtres qui depuis quatre années languissent derrière des barbelés en Allemagne ou en Pologne ?

Alors eux se sentent impuissants, découragés, presque inutiles.

Oui, bien sûr, ils ont quelques sabotages et parachutages à leur actif. Ils ont souvent, la nuit, toujours la nuit, bourré les boîtes aux lettres de tracts clandestins. Ils ont participé à plusieurs reprises à l'acheminement, vers des lieux sûrs, d'armes, de ravitaillement ou de jeunes inconnus, hagards de fatigue et de peur, venant d'on ne sait où, échappés d'un train en partance pour l'Allemagne ou glissé miraculeusement des griffes de la police hitlérienne, grâce à des complicités, à l'abnégation, au patriotisme de certains, souvent de modestes gens.

Un sentiment de refoulement et de rancœur est en eux. Alors que leur jeunesse devrait chanter à la vie, s'épanouir dans l'insouciance et la joie, pouvoir dilapider cette fougue qui les habitait avec frénésie, ils se sentent vieux, frustrés. Et ce sentiment était ressenti par tous, ou presque, les jeunes de leur âge que certains cataloguent de jeunesse décadente, de jeunesse pourrie.

Ils sont là, tous deux, tétant le tuyau de leur pipe d'où s'échappe l'odeur âcre du tabac « national », simples feuilles de tabac à peine séchées, cueillies quelques jours plus tôt dans une plantation, sans l'autorisation du propriétaire, cela va de soi. La pipe de Jean a vu Verdun, celle de Paul, Salonique. Combien de fois leurs pères avaient-ils dû méditer aussi, tout comme eux, en les tenant dans leurs doigts de vingt ans d'alors. Combien de fois ces pipes n'avaient-elles participé à l'évasion, aux rêveries et aussi aux espoirs de leurs pères respectifs ? Aussi tiennent-ils à leur pipe qui sont pour eux plus qu'un souvenir mais une relique, presqu’un gri-gri.

Soudain la voix faussette de Paul trouble le silence :

- Jean... tu sais à quoi je pense ?...

- Oh, toi ! Quand tu penses je me méfie. Tu as toujours de ces combines ! Enfin, dis toujours.

- Bon, ouvre tes yeux, regarde bien, qu'est-ce que tu vois ? questionne Paul.

- Ben quoi, je vois bien sûr que je vois, je ne suis pas aveugle... bougonne Jean.

- Bon, du fait que tu es plus grand que moi tu devrais même en voir davantage, reprend Paul avec un rire dans la gorge.

Car ils adoraient se taquiner, se piquer, se griffer et exulter quand ils avaient réussi à mettre l'autre en boule. Mais comme ils étaient aussi têtus l'un que l'autre, dès la première occasion c'était la revanche qui se terminait à plus ou moins brève échéance par des bourrades et de grands éclats de rire.

- Si tu n'es pas miro, continue Paul, d'ici tu vois la Chapelle et une partie de Saint Rémy... D'accord ?

- D'accord…

- Tu vois Saint Léger, bien entendu, Saint Pierre de Belleville, Saint Alban et une partie de Saint Georges d'Hurtières ? Vu ? Quant à Épierre, on le surplombe, mis à part quelques maisons, on le voit en entier. Pas d'objection ?...

- Pas d'objection. Mais je ne vois pas où ton cours de géographie va déboucher…. Je crains tout simplement, continue Jean, que le soleil t'appuie un peu trop sur le plafond et que tes rares bouclettes blondes ne calorifugent pas assez ta petite cervelle de moineau ; et je te conseille de te couvrir la cafetière avant qu'il n'y ait danger pour ton entourage, en l'occurrence, Mézig !

- Toi, pour la cervelle, tu n'as rien à craindre vu que ta mère a oublié de t'en mettre une, ricana Paul.

- Humm…

- Bon, je précise : partant du principe que l’on voit ces points d’ici, il est normal que de ces points l'on nous voie ici.

- Est-ce que par hasard tu deviendrais intelligent ? s'esclaffa Jean.

Tout à son idée, Jean ne réagit pas au rire ironique fusant dans l'air qui vibrait de la chaleur de midi, sentant la résine et le miel. Dame Nature sortait de son long sommeil léthargique, comme une nymphe dans sa chrysalide, nette, propre, fleurant bon comme une jeune épousée, de toutes les senteurs subtiles dont elle seule a le privilège et le secret. De temps à autre un tintement des sonnailles ou le jappement d'un chien de berger venait de Plan Richard ou de l'Aucasset porté par la brise arrivée jusqu'à eux.

- Conclusion ?

- Conclusion, reprend Paul, si à la place d'une andouille aussi longue qu'un jour sans pain, dénommée Jean, il y avait une croix, une croix aux dimensions calculées, on devrait la voir de tous ces points. Premièrement elle serait plus décorative qu'une andouille, deuxièmement cela prouverait que l'on a encore des tripes

Jean, soudain, devient sérieux et réfléchit le front plissé par la concentration. Paul le surveille du coin de l'œil, avec un petit sourire complice, car il le connaît, son Jean, et de suite il le sait piégé. C'est Jean qui rompt le silence, et de sa voix profonde de baryton, de laquelle toute gouaille a disparu, il dit lentement :

- Tu as raison... Pour une fois tu as cent pour cent raison.

Et après un nouveau silence, il continue doucement :

- Prouver que l'on a encore des tripes, oui, d'accord !

Soudain, comme mus comme par un ressort, ils se déchaînent, poussant des cris de Sioux sur le sentier de la guerre, se bourrant le dos de tapes viriles, cabriolant, piaffant comme de jeunes chasseurs, à croire que le soleil leur était soudain devenu néfaste.

Non, ce n'était pas une crise d'hystérie qui s'emparait subitement d'eux, non, ils sont heureux, ils viennent de se rendre compte qu'ils ont la clef de l'énigme, une partie de la solution la plus importante de leur problème intime. Pourquoi planter une Croix, ici, à deux mille mètres d'altitude ? Réponse : prouver à eux-mêmes et aux autres, que la jeunesse qui se cherche, qui languit, qui s'étiole, qui, malgré vents et marées, malgré des jugements tendancieux, malgré des difficultés du temps présent, cette jeunesse a encore des tripes. Voilà, c'est simple, et comme Archimède, ils ont envie de crier : « Eurêka ! ». C'est très simple, sans équivoque, sans ambiguïté, sans calcul, sans arrière pensée.

Pour la deuxième partie du problème, la partie technique, le comment, ils n'y pensent pas encore. Tout problème a sa solution. N'est-il pas vrai ? L’important c'est de vouloir, et puis, en bas, dans la vallée, n'y a-t-il pas les copains ?

Soudain, la faim, fidèle compagne de chacun, se fait plus présente, plus pressante. Aussi d'un commun accord, ils s'installent là, cherchant un rochillon ayant une face à peu près plane pour s'asseoir parmi les « rodhos » en plein éclaboussement de sève, et sortent avec précaution d'un grand sac tyrolien un modeste casse-croûte, très frugal, très léger se résumant en une douzaine de pommes de terre cuites « en robe des champs », d'un peu de sel renfermé dans un tube d'aspirine et d'un modeste morceau de Sérac à l'ail, serré dans une gamelle récupérée à l'armée italienne, lors de sa capitulation, une gourde d'eau, elle aussi récupérée, mais à l'armée allemande, lors d'un coup de main antérieur.

Fébrilement, ils épluchent les tubercules à la peau toute fripée dont certains ont perdu leur forme originelle et baillent comme des souliers éculés, sur le torchon qui leur tient lieu de nappe et d'emballage. De la pointe de leur Opinel, ils piquent à tour de rôle, au fond de la gamelle, un morceau de fromage, « verdegrisé » de moisissure d'où se dégage une odeur aigrelette et forte ; la mère de Paul s'est fait une spécialité dans la préparation de ce sous-produit de laitage. Un peu de vin blanc, de l'ail, beaucoup d'ail, du poivre, le tout bien serré dans une « tupine » de grès, mûri lentement au fond du buffet de cuisine.

Ils savourent presque avec dévotion, lentement, pour jouir le plus longtemps possible de cet arôme. Cet ersatz de fromage vaut le meilleur Roquefort de jadis, dont ils ont depuis longtemps perdu le goût et le souvenir, car ils ont faim. Même les pommes de terre froides ont acquis des lettres de noblesse.

De temps à autre, ils se saisissent de la gourde pour boire à même le goulot quelques gorgées d'eau tiède et fade. Cette même eau, ils l'ont recueillie à peine une heure plus tôt à la source de Pierre à Moutons. Une heure, une heure seulement et ces soixante minutes lui avaient été fatales. Il avait suffi de trois mille six cents secondes pour la dégénérer, l'avilir. Cette eau si fraîche au point d'en être glacée, cette eau impossible à boire à la source sans ressentir immédiatement des contractions de gorge ou des élancements dans les gencives. Cette eau qui gazouillait entre les rocailles auréolées de lichens, pleine de vie, de jeunesse, chantant au soleil parmi les brindilles, rapidement, subitement, plus vite que le papillon éphémère qui naît le matin pour mourir le soir, cette eau est morte, prisonnière dans le bidon d'aluminium. L'eau, symbole de vie et de pureté, comme l'homme, ne peut vivre captive. Elle ne chante, ne garde sa fraîcheur, sa saveur et sa pureté que dans la liberté. Il lui faut du soleil et de la lumière pour vivre.

Leur casse-croûte terminé, les voilà relaçant leurs souliers fatigués dont les semelles garnies de gros clous forgés font penser à des chenillettes d'automitrailleuses. C'est grâce à ces gros clous qui traversent de part en part la semelle pour ensuite être rivés sur le côté que l'empeigne des chaussures de Jean reste solidaire de la semelle et c'est avec sympathie qu'il les a surnommées Voltaire et Boileau,

Soudain Paul s'esclaffe :

- Tu les as récupérées dans la rade de Toulon après le sabordage, tes bateaux ?, demande-t-il.

- Oh, tu peux rigoler, je n'ai pas besoin de Mussolini pour marcher... moi», faisant allusion, d'une façon bien à lui, aux chaussures que Paul avait eu la chance de récupérer d'un Bersaglier trop pressé de rentrer chez lui et qui avait allégé son équipement en les jetant sur le bas-côté de la route. C'est là que Paul, fureteur incorrigible, les avait découvertes. Et les voilà bondissant, sautillant, tels des feux follets, dévalant la pente abrupte de la Coutire.

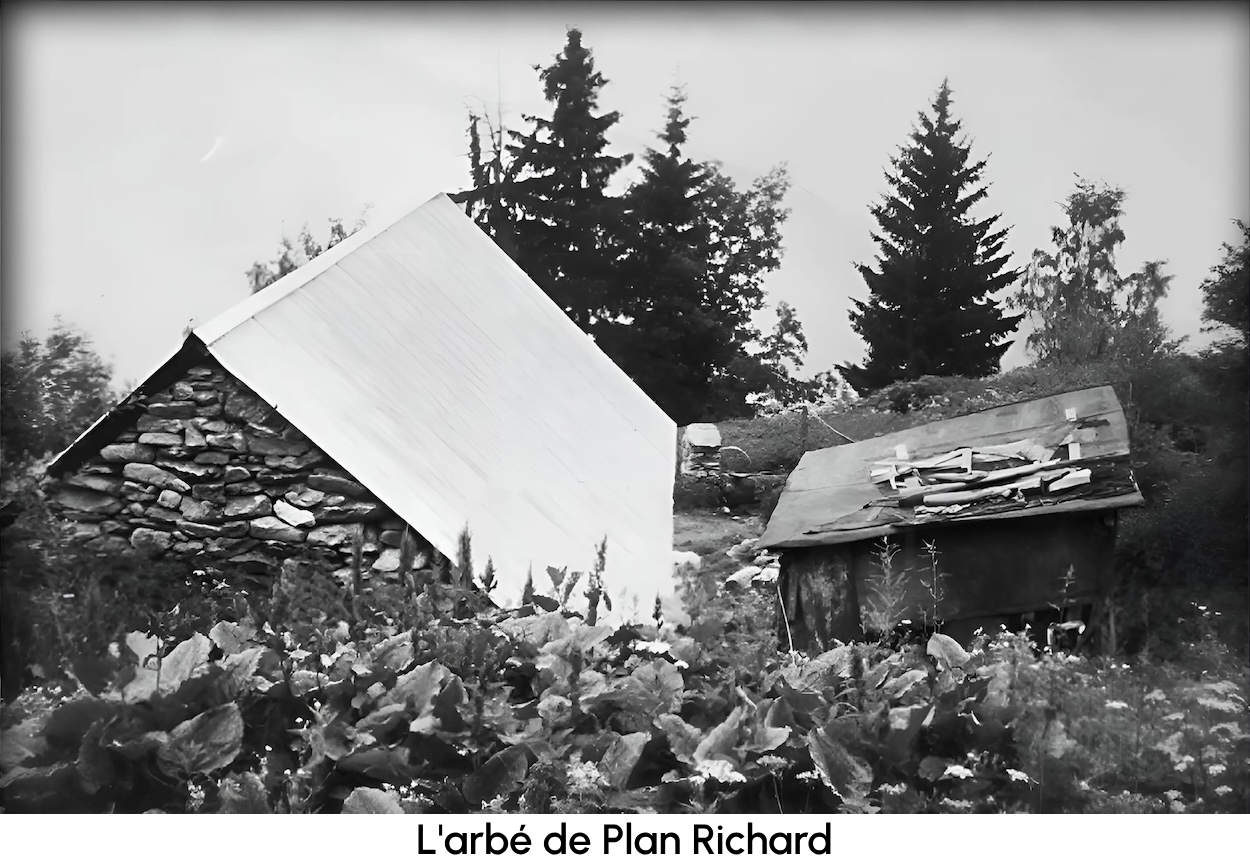

Voilà le Plan des Meules niché dans les sapins qui de leur ombre profonde cachent et protègent tout une vie débordante d'activité. Les écureuils, tels des acrobates, font de la haute voltige parmi les branches. Les fourmis rouges, consciencieusement, inlassablement, dans un va-et-vient continu, se glissent parmi les arnicas, les gélinottes, telles des nonnes se dissimulant discrètement, peureusement, sous les sapinaux. Déjà l'odeur d’« arbé » hante ces lieux, cocktail de résine, de bouses séchées au soleil, mêlée au suint des moutons, à l'odeur piquante de l'urine des porcs et celle forte d'un vieux bouc. Mais le tout en fait une odeur si capiteuse que le montagnard s'en délecte. Pour lui, n'a-t-elle pas le même parfum que les embruns pour le marin, le même parfum que le Métro ou les Champs-Elysées pour le Parisien ? Est-ce par atavisme ?

Pour lui cette odeur a une histoire chargée de souvenirs, de poésie et de tradition enfouie au plus profond de lui-même. Ne lui rappelle-t-elle pas la sécurité, l'amitié, l'hospitalité qui est de tradition chez nous, gens de la montagne ? Ne fait-elle pas partie intégrante de nos origines, de notre héritage ? N'était-elle pas associée au cours des âges à la vie rude de nos ancêtres, les défricheurs, les pionniers, menant une guerre farouche à Dame Nature pour lui arracher quelques arpents de terre afin d'y semer une carte ou deux de seigle qu'ils défendaient avec âpreté et aussi un courage indomptable pour en garder le privilège. Notre hymne « Les Allobroges » ne concrétise-t-il pas, ne chante-t-il pas, ne perpétue-t-il pas leur caractère, leur foi, leur générosité mais aussi leur courage, leur abnégation et leur ténacité ? Toute la synthèse, toute l'âme de nos ancêtres est contenue dans les paroles de cet hymne ; combien de profanes n'en n'ont jamais compris le sens et la profondeur ! Et sûr, plus que sûr qu'il était des leurs celui qui en fit les paroles et qu'il devait aussi aimer s'en remplir les poumons de cette odeur.

A petits pas rapides, suivis de temps à autre d'une glissade, sautillant pour éviter soit des racines noueuses de sapins serpentant hors du sol tels des tentacules dans le sentier raviné, soit des blocs de rocher faisant des marches inégales, ce qui donne à leur trot, un style désordonné, syncopé.

Ils ont la sueur au front, le visage en feu, à chaque réception, ils fléchissent légèrement le genou. On entend les clous alpins râper de temps en temps le granit ou crisser dans le tapis couleur chamois, fait d'épines de sapin sec. Par moments, une pomme de sapin, une « bovatte » comme on dit, les écailles hérissées comme le plumage d'un coq de combat, est propulsée dans l’air ou déboule le talus comme un perdreau à la suite d'un contact brutal avec une chaussure. Leur chemise largement ouverte, sur leur poitrine nue dans laquelle leur cœur bat la chamade, ils foncent, tels de jeunes marcassins, car soudain, ils sont pressés, ils brûlent d'impatience. La patience n'a jamais été la vertu première de la jeunesse, surtout lorsque celle-ci se découvre un but, une aspiration.

Pataud, depuis un instant, donne un récital furieux. Il a éventé et ensuite repéré les intrus violant son domaine car ils arrivent à Plan Richard.

Plan Richard, immense clairière, vallonnée comme le dos rond d'un vieil homme, délimite comme un no man's land, deux végétations de couleur, de senteurs et d'essences différentes. En haut, les épicéas bleus, à l'odeur de térébenthine, s'étirent jusqu'au haut aux alpages encore dénudés. En bas, coiffés de leur perruque d'un vert plus tendre, les « feuillus » plongent tout roides, comme la jupe d'une matrone, jusqu'à la vallée.

Presqu’au centre de cette pelouse, le chalet, avec ses murs gris dont le relief est souligné par des tâches d'ombre, coiffé de son toit de tôle couleur feuilles mortes, duquel émerge une cheminée d'où s'échappe mollement une fumée bleue, semblable à une plume d'autruche décorant le chapeau d'un mousquetaire. Dressé contre le mur, un traîneau en bois, véhicule indispensable, dont la création se perd dans la nuit des temps, appuyé sur deux manettes de châtaignier en forme d'anse de cafetières, semble aussi se reposer, à côté d'un monceau de branches et de bûches de sapins secs.

Longeant le sentier, courent les chenaux de bois, tantôt rampant à même le sol, tantôt courant sur des croisillons de bois. Ils relient de leurs lignes rectilignes la source de la Caille distante de 500 m, au bâcha qui sert d'abreuvoir. Le bâcha est fait d'un immense tronc de sapins dont le cœur, telle une pirogue, a été évidé, à l'herminette, et dans lequel un filet d'eau continu chute avec un léger gazouillis. Tout autour dans une farandole désordonnée, folâtrent papillons aux ailes de safran et abeilles aux tailles fines de princesse cerclée de noir et d'or.

Les jappements qui semblaient, il y a un instant, n’être que de simples avertissements, augmentent de volume et d'agressivité pour devenir de véritables sommations. Pataud est un grand chien de berger, aux origines inconnues, avec une robe aux longs poils noirs et blancs, dans toute la force de ses trois ans, doté d'une stature et d'une musculature imposante et nerveuse, d'une gueule impressionnante garnie de dents à faire réfléchir les plus intrépides. Ses deux yeux de couleur noisette sont remplis de hargne mais surtout d'intelligence et en plus il possède une voix de stentor et Dieu sait s'il n'en est pas avare, à qui s'allie souvent cette mâchoire hérissée d'ivoire étincelante.

Car il connaît son rôle, et en défend jalousement les prérogatives. N’est-il pas le représentant de l'ordre et de la discipline, ne fait-il pas office de commissaire de police, aussi bien aux fortes têtes, aux insoumis, aux étourdis, aux bagarreurs, qu'ils s'appellent, soit Paris, soit Marquise, soit chèvre, soit mouton ou cochon, soit Bidule comme le petit âne tout gris ? Le règlement, screugneugneu, c'est le règlement !

N'est-il pas l'auxiliaire indispensable de Roger lorsque certaines récalcitrantes rechignent et s'esquivent au moment de rejoindre leurs piquets respectifs pour y être entravées au moment de la traite du matin et du soir ?

N'est-il pas l'auxiliaire de Camille, le petit berger qui a la garde des chèvres espiègles et indociles et des brebis têtues qui, dès l'aurore pointant, essayent de se faufiler en tapinois pour gagner les hauts alpages et y brouter l'herbe à chamois ?

Pataud est vigilant, dès qu'une tentative d'évasion, trahie heureusement par le tintement des clochettes, se manifeste, elle est de suite sanctionnée d'un coup de crocs dans les jarrets arrière de ces aventureuses. Les vaches sont là, couchées, taches rousses, piquées çà et là dans l'herbe rase, balayant mollement l’air du fouet noir de leur queue, ruminant béatement. De temps à autres, une vache agite nerveusement sa tête pour en chasser momentanément les mouches impertinentes qui, avec acharnement, avec persévérance, s'insinuent dans ses naseaux humides, couleur d'ardoise. Ce qui déclenche aussitôt un tintement intempestif mais bref, de clarines.

Paris, le taureau, dans sa robe plus brune, avec ses yeux brillants, cerclés de poils noirs, qui donne l'impression en d'avoir mis des lunettes de soleil tout comme un estivant, et ses cornes courtes, mais bien plantées, tel un pacha au milieu de son harem, personnifiant la force et la sécurité, est là, couché. Mais depuis un moment, bien avant Pataud, son odorat infaillible lui avait révélé une présence étrangère dans les alentours. Aussi pour le moment il en est au stade de l'observation et de la vigilance.

Tous roses, comme des berlingots, tout boudinés, huit « cayons », petits gorets à peine sevrés, sont couchés tout à côté de leur auge de bois vide et dorment du sommeil angélique, la panse gonflée de petit-lait et de feuilles de « tios », feuilles ressemblants à s'y tromper aux feuilles de betteraves qui poussent timidement comme des violettes à l'ombre des arcosses et qui, une fois cuites apportent les éléments complémentaires d'azote et de calcium au petit-lait, nourriture de base aux représentants de la race porcine en ces lieux. Même le récital de Pataud ne trouble pas leur rêve. À quoi doit rêver un cochon ?... Cette interrogation est toujours restée sans réponse.

Les chèvres sont agglutinées à l'ombre du toit écroulé d'un chalet délabré, miné par le temps et les ans. Elles aussi ruminent, mais nerveusement, et piaffent comme des gazelles, car elles aussi, ne sont pas épargnées des attaques des mouches.

Plus loin, comme deux équipes de rugby s'affrontant au moment d'une mêlée, semblable à une grosse pelote de laine grise, les moutons, la tête enfouie sous le ventre de son voisin, semblent comme pétrifiés, les flans battants, la respiration courte, haletante, stoïquement, patiemment, ils attendent que le soleil se cache derrière Rognier pour, à nouveau, se mettre en quête d'herbes et d'eau fraîche.

C'est l'heure de la farniente, c'est l'heure la plus chaude. Même les casse-noisettes ont déserté les cimes des sapins, ont interrompu leurs cris, rappelant le grincement d'une le porte de grange ; même les geais batailleurs et braillards se sont faits silencieux.

Soudain, telle que la trompette de Jéricho, une longue clameur éclate au travers du toit de la Jasse. La Jasse est une sorte d'abri, de hangar bas, recouvert de tôles disparates, récupérées dans des fûts métalliques servant d'emballage, anciennement pour le transport de bitume. C'est là que l'on abrite les vaches qui ont fraîchement vêlé ou d'autres en convalescence, c'est là aussi que l'on tient captif les jeunes veaux ou les agneaux prématurés, et c'est là aussi que Bidule, entre deux transports, se repose. Et c'est par un long hennissement qu'il révèle sa présence. C'est Bidule qui fait office d'agent de liaison entre le Plan Richard et le village.

Deux fois par semaine, il déboule le sentier à petits pas menus, avec son bât sur le dos, chargé de fromage et de beurre, que Moïse, son maître, devra remettre, sous peine de sanctions graves, à la commission de ravitaillement, autrement dit aux « Doryphores ». Car ils aiment bien le fromage, les tomes et le beurre de Savoie, les « vert-de-gris », les « Fritzs ». Deux fois par semaine, il remontera la pente raide du chemin de traîneaux, pendant trois bonnes heures, ployant sous le faix de son bât, tout rebondi de sacs de sel, de pommes de terre et d'ersatz de farine pour les bêtes. C'est Roger qui est le convoyeur, l'assistant, le compagnon de Bidule depuis des années. Ils forment à eux deux un tandem uni. Certains disent même qu'ils se font des confidences, à l'occasion des pauses, où il est question d'une certaine brune aux yeux d'anthracite et à la gorge bien rebondie.

Soudain, à l'ombre du sapin solitaire, se dressant juste en aval du chalet, auquel on a aménagé, supprimé, ou modifié les branches pour en faciliter l'escalade et qui tient lieu d'observatoire, une forme s'agite. C'est la tête de Moïse émergeant de dessous une veste de chasse, veste de velours côtelé, qui fait office de moustiquaires. Car lui aussi a des problèmes avec ses satanées mouches et c'est la seule solution pour faire une sieste paisible.

- Pataud !... Couché ! commente la voix claire et puissante de Moïse.

Aussitôt le silence se fait. Pataud devenu subitement muet, ne relâche pas pour autant sa vigilance.

- Ah ! Bon Dieu !... C'est vous !

- Salut…

- Comment va ? interroge le nouveau Moïse

- À peu près... répond Paul.

Le montagnard est assez avare de paroles, en peu de mots brefs il dit l'essentiel, de ses phrases courtes, l'autre le comprend. Et surtout en cette époque où il ne faut jamais se montrer trop bavard, trop indiscret. On attend que l'autre dise ce qu'il veut bien dire, en prenant soin de ne jamais forcer les confidences ou les révélations, car certaines peuvent être très dangereuses. C'est la loi du silence, qui sauvegardera la sécurité, la vie même de beaucoup.

Roger, en short et en maillot de corps, les pieds nus dans des éclots, la tête auréolée de bouclettes couleur des blés mûrs, qui, après avoir arrêté la baratte, est sorti sur le pas de la porte de l'arbé pour identifier les nouveaux venus, et à qui il tend sa main encore tout humide de laitage.

- Salut Jean. Salut Paul... Entrez !... dit avec un sourire accueillant Camille

C’est un adolescent tout dégingandé, en pleine crise de croissance, la tête enfouie dans un grand chapeau de feutre noir, tout cabossé, tout pisseux, qui s'arrête à hauteur de ses yeux. Des yeux bleus couleur d'agathe. Vêtu d'une chemisette à carreaux et d'un pantalon tout élimé dont les pièces de différentes teintes se juxtaposent au point d'en dissimuler et d'en confondre le tissu d'origine. Autour de ses jambes grêles, tire-bouchonnent des chaussettes en laine blanche, avant de s'enfouir dans des galoches au cuir râpé, lacées par des ficelles. Mais l’ensemble respire malgré tout la propreté. Camille est le jeune frère de Roger et aussi le fils de Moïse. Il est assis sur un billot de bois et taraude l'extrémité d'une tige de coudrier avec son couteau et déjà l'esquisse d'une petite tête d'homme se précise.

Le berger est comme le pèlerin. Son ami, son compagnon, c'est son bâton, aussi c'est avec amour et patience qu'il cherche à le personnaliser. S’interrompant momentanément, Camille, tout intimidé, tend gauchement sa main aux deux arrivants, ses aînés de 10 ans. Car de ses yeux d'enfant, il voit en eux déjà des hommes, il les voit vieux et se murmure secrètement : « Ah ! Quand je serai grand ! ... Ah ! Quand j'aurai leur âge !... » Et son esprit se met à vagabonder vers des projets fous, sentant l'aventure mêlée de risques et d'horizons lointains.

Moïse, qui s'est levé, s'avance en traînant ses pieds nus dans des savates à semelles de corde, toutes défraîchies, toutes fatiguées. Son visage buriné, dont la joue droite semble percée d'une fossette, est mangé par une barbe noire de trois jours. Ses yeux, couleur de myrtilles, pétillent de malice. Un béret posé sur ses cheveux noirs et très drus, signale de suite l'ancien Chasseur Alpin qu'il était il y a 20 ans passés, et, de par sa façon toute spéciale de s'en coiffer, rappelle les traditions et le souvenir : « Le béret à la quille », privilège des anciens de ces glorieux bataillons.

Dans toute la force et la fraîcheur de ses 40 années, Moïse est de taille moyenne, râblé comme un mulet du Poitou, il est vêtu d'un pantalon de coutil bleu, d'un maillot de corps bleu aussi, d'un bleu mangé par le soleil. On voit à chacun de ses mouvements vifs, car il est vif, très vif, Moïse, on voit des nerfs d'acier, roulés sous sa peau basanée, cuite par le soleil et le vent. Ce qui impressionne l'observateur, chez lui, ce sont ses poings. Des poings gros comme des boules intégrales, noueux comme la tête d'un vieux cep de vigne. Leur vue vous laisse aussi songeur que la denture de Pataud. Et ceux qui ont eu l'honneur, ou plutôt le désagrément, d'en faire connaissance, en ont gardé un cuisant souvenir et n'ont jamais eu le courage de réclamer la revanche. Bien qu'il n'aime pas jouer les gros bras, le redresseur de torts et des terreurs, il n'accepte pas, il n'acceptera jamais, qu'on lui « marche sur les pieds ».

D'humeur gaie, presque braillarde et souvent paillarde, il aime les gens, il aime la compagnie et c'est d'un long rire semblable à un hennissement, qu'il accompagne telle histoire ou telle blague. C'est aussi avec un chapelet de jurons, bien à lui, dont il a la primeur, qu’il souligne son désaccord, ses colères, souvent accompagnés de coups de poing d'une force à assommer un ours, en martelant la table comme un forgeron son enclume.

Par ces réactions spontanées, il extériorise soit ses joies, soit ses rancœurs, et c'est pour cela qu'il a tant d'amis et se fait l'ami de tous. Car le tout est couronné par une grande générosité désintéressée. Et tout ceux qui, dans cette période difficile, viendront lui rendre visite, avec le secret espoir de cacher au fond de leur sac un morceau de fromage ou de beurre au moment du retour, aucun, que je ne sache, n’est reparti bredouille, ou vexé par un refus systématique et intransigeant ou la tête bourrée de boniments ou d'excuses mensongères. Toujours, oui toujours, il emporte si ce n'est du beurre ou du fromage, c'est au moins le souvenir de la douce sensation que l'on ressent en buvant une écuelle de lait glacé ou de babeurre dans lequel baigne un morceau de polenta odorante dans un décor humble et modeste, mais si chaud, si accueillant du chalet, la bonne humeur, l'odeur du laitage, mêlée à celle du feu de bois, récompensant largement ses espoirs déçus.

Ils entrent et s'installent autour de la « patière » qui sert de table et de garde-manger. C'est dans cette « patière » qu'anciennement leurs vieux pétrissaient la farine de seigle, pour en faire ensuite des boules, qui devaient, après cuisson, être conservées durant quatre à six mois, rangées comme des livres dans une bibliothèque, sur une planche garnie d'arceaux de bois, placées dans une pièce fraîche, non humide, pour en garder si ce n'est la fraîcheur mais du moins la saveur. Maintenant dans ce pétrin, plus que deux fois centenaires, on y serre les provisions de bouche, pour les protéger des attaques silencieuses mais néfastes des souris et des mulots.

Ils s'assoient sur des bancs de bois rustiques faits d'une demi-planche de sapin, fendue dans le sens de la longueur, et à laquelle on a conservé quatre branches sciées de hauteur égale et qui font office de pattes.

À droite de la porte, devant le pan de mur percé d'une petite fenêtre, fixée sur un pieux enfoncé dans le sol de terre battue, couverte d'une toile blanche, l'écrémeuse ressemble à une moukère qui se masque le visage et les formes. Se rend-elle compte combien est insolite, incongrue, sa présence marquée du sceau du progrès dans ce décor ancestral ? Se rend-elle compte qu'elle est là, comme la fausse note pour l'oreille avertie du musicien, comme l'éclaboussure d'une tâche discordante pour l'oeil de l'artiste peintre ? Que sa présence est une profanation, un sacrilège, aussi se cache-t-elle et reste silencieuse.

À côté, dans le coin, et là, pendu à sa potence, le « comacle » comme on l'appelle, le grand chaudron, ventru comme un Bibendum, étincelant dans toute la splendeur de son vieux cuivre au-dessus de son lit de cendres grises où quelques brandons finissent de se consumer. Il connaît son rôle et son importance, ce vieux « pair » qu'il a dans la vie de la montagne. Roger remplit journellement son ventre rebondi de 400 litres de lait, qui deviendront après un certain temps de chauffe et l'addition d'un certain dosage de présure, des tomes, si réputées, que l'on mettra à égoutter dans des formes, à la cave jouxtant la pièce commune du chalet, en attendant d'être transportées par le brave Bidule, pour être mangées malheureusement par qui vous savez.

Et après chaque opération, il a droit aux soins attentifs et méticuleux de Roger pour enlever toute trace d'oxydation et de souillure pour qu'à nouveau il puisse rebriller comme un sou neuf. L'hygiène mise à part, c'est sur ce point-là que les «fromagers» jouent leur honneur et leur fierté. Un coup d'œil au « pair » et la cote de ce dernier est aussitôt établie, aussi sûre que le compas vérifiant le pourtour d'une roue, aussi formel que la ficelle courant sur l'arête d'une pièce de bois équarrie à la « tétra ». L'éclat du « pair » c'est le C.A.P, c'est l'orgueil, ce sont aussi les références du « fromager » qui a, lui, la charge, la responsabilité, de tout le fruit de l'exploitation. C'est lui le magicien, l'alchimiste, son « pair », son alambic, sa carte de visite.

Bien campé sur ses quatre pattes basses en fonte, style Louis XV, prône le poêle à quatre trous. Ce vorace insatiable qui dévore, tout en les faisant chanter, pétiller, tout éclaboussées de mille étincelles multicolores, des bûches entières, répandant autour de lui une douce chaleur toute imprégnée d'une délicieuse odeur de résine.

Tabernacle de fonte brute, aux couleurs indéfinissables, conservant jalousement la joie, la vie, l'âme qu'est le feu. Ce feu, qui tout le long des âges, depuis des millénaires, depuis l'âge de pierre, depuis toujours, fut le protecteur, fut l'ami, le consolateur de l'homme, sans lui tout devient morne, tout devient triste, tout devient froid comme la mort.

Ô Feu ! Toi symbole de vie, de joie et de couleur, toi dont les flammes multicolores, matérialisant la pureté des âmes, la fougue de la jeunesse, l'éclat d'un idéal, la chaleur d'une amitié, brûle, brûle toujours pour que l'homme qui te regarde, que tu réchauffes, se sente purifié, fortifié, consolé à ton contact. Des tonnes de bûches qu’il a transformées en léger nuage, flottant ensuite dans le ciel bleu, se mêlant, se diluant, s'intégrant à la brise matinale, au souffle léger du vent du soir. D'une marmite de couleur d'ébène s'échappent des volutes de vapeurs qui tourbillonnent, folâtrent lentement avant de se dissoudre dans l'air.

À côté, sur la même ligne, fermant l'angle opposé, se dresse un vaisselier où sont suspendues des casseroles dépareillées, des écuelles et des timbales en aluminium. Sur le côté est accrochée une branche d'érable, façonnée grossièrement en forme de spatule. C'est avec ce bâton que l'on dilue et ensuite malaxe telle une boule de poix, pendant une heure sans interruption, sur un feu doux, au fond d'une marmite en fonte, la « polente ».

La « polente », ou « polenta » comme disent les piémontais, est l'aliment de base du bûcheron et du « montagnard » (montagnard, chez nous signifie pâtre). Elle est constituée simplement de maïs concassé, auquel un tamisage plus ou moins prolongé en a extrait la semoule et le son. Cuite simplement dans l'eau additionnée de sel, c'est comme on l'appelle le pain des pauvres. Mais coupé en morceaux fumants, mêlés à du lait ou du babeurre glacé, c'est un vrai régal. Combien de gens de chez nous, émigrés à Paris ou ailleurs, en ont gardé la nostalgie !

Sur la planche inférieure du meuble, une brinde[2] ventrue et quatre seaux de fer-blanc, brillant de leur teinte vieil argent, attendent la prochaine traite pour se gorger à nouveau de lait crémeux.

Sur la paroi de planches faisant face à la porte, séparant la cave de la pièce commune, court une étagère de bois. Là est posé le matériel de rasage de Moïse, un blaireau, un cuir affûtoir, un étui en carton bouilli renfermant un long rasoir, type « coupe-choux ».

Quelques revues enfantines, tels que les Pieds Nickelés, Tintin et Milou, sont posées pêle-mêle dans un désordre parfait.

Tout à côté, à la place d'honneur, un intrus profane aussi ces lieux. Aussi se cache-t-il timidement dans sa mallette en faux crocodile : c'est un phonographe. Un vieux phono, cadeau d'une tante de Paris, et qui certains soirs de sa voix nasillarde poignarde le silence de la nuit diffusant dans l'air, la musique et les paroles d'un vieux 33 tours.

Sur le sol, à l'aplomb de l'étagère, couché sur un sac, Bazu dort. Tout en boule, sa tête entière est masquée par ses longues et larges oreilles. Bazu est un chien de chasse à la robe couleur chocolat, seules les extrémités de ces pattes ainsi qu'une étoile placée sur son large poitrail sont blanches. Même l'arrivée bruyante des nouveaux venus, même les aboiements de Pataud, n'ont réussi à le sortir de sa torpeur, il récupère béatement. N'a-t-il pas du point du jour à midi sonnant, donné la chasse, tel un forcené à un blanchon[3], claironnant de sa voix claire, au point de devenir aphone. Il adore cette chasse poursuite, parmi les rhododendrons ou les arcosses, quand la truffe dégoulinante de rosée, il faut déjouer les feintes, les roublardises de ces satanés léporidés qui poussent l'astuce jusqu'à changer la couleur de leur pelage pour mieux duper leurs ennemis.

Pelotonné entre les pattes ensanglantées et le ventre efflanqué de Bazu, Tintin dort ou feint de dormir aussi. Tintin est un jeune chaton de 6 mois, son pelage gris et zébré de raies plus foncées tel un tigre. Il est la mascotte du chalet. Il est admis et l'ami de tous. Il promène fièrement à son cou le collier de cuir rouge que Roger lui a taillé dans un bottillon usagé de sa petite sœur. Malgré son humeur enjouée, Tintin est un sentimental. De temps à autre, il disparaît, s'évapore dans la nature. La raison de ses escapades, on la connaît. Ne croyez pas que ce soit ses sens de mâle qui en sont la cause et le poussent vers des amours secrètes pour donner un récital au clair de lune à une belle aux yeux fendus d'Annamite. Non car il est encore trop jeune. Il disparaît par des chemins connus que de lui. Personne ne l'a jamais vu ou rencontré lors des voyages clandestins. Trottine-t-il comme Bidule par le large sentier ?... Dévale-t-il les flancs abrupts de la montagne en empruntant les couloirs qui servent à la vidange des bois, plongeant abruptes, tels des toboggans, vers la plaine ?... Ou bien, comme l'écureuil, petit lutin de nos forêts, se déplace-t-il sur un parcours aérien ?... Nul ne saurait le dire...

Il apparaît soudain, en faisant le dos rond, la queue fichée en point d'exclamation, poussant des miaulements langoureux à la porte de la maison familiale où il a vu le jour. Ensuite, majestueusement, méthodiquement, il fait son tour du propriétaire, inspecte, renifle toute chose en tout lieu. C'est par de petits ronronnements doux qu'il exprime sa satisfaction et après avoir fait ample provision de caresses et de friandises, après un sommeil réparateur, il disparaît, telle une luciole, pour se retrouver à nouveau parmi l'odeur du chalet et les tintements des clarines.

La baratte ronde, obèse, est là, fichée sur son chevalet, rappelant une grosse caisse dont le couvercle rond posé sur sa partie supérieure seraient les cymbales. Goutte à goutte, l'eau de rinçage perle de son orifice béant et tombe sur le sol humide. Son travail quotidien terminé, elle semble comme Bazu, dormir devant le mur de pierres, formant le quatrième côté de la construction, dans lequel sont fichées les chevilles de bois faisant office de portemanteaux.

À certaines de ses chevilles, sont accrochés des vêtements de toile grossière ou des tricots de laine du pays. À une autre une veste de drap bleu horizon rappelant la guerre de 14-18 recouvre de ses pans une pèlerine de chasseurs alpins. C’est drapés de ces vieux oripeaux chargés d'histoire, tout fanés, tous défraîchis, que les bergers pourront affronter pendant de longues heures les morsures de la bise, les jours de pluie, noyés dans le brouillard, les jours où les êtres et les choses deviennent flous, presque irréels dans un univers de ouate, si dense que même le charivari des sonnailles semble étouffé, et arrive feutré comme d'un au-delà.

À certaines, sont accrochés des liens de réserve. Ces chaînes, aux maillons torsadés, brillants comme des sautoirs d'argent, servent à entraver les bêtes pour la nuit ou pour la traite. Ils sont fixés à des pieux de bois, solidement fichés dans le sol. Leur solidité a une grande importance, surtout les nuits d'orage, quand le ciel est zébré d'éclairs fulgurants, aussitôt suivi d'un coup de tonnerre au bruit sec, assourdissant, terrible, donnant une impression d'apocalypse, que multiplie, que prolonge l'écho, affolant les bêtes, impressionnant les gens, par ce déferlement de bruit et de feu.

Ô !... Combien d'hommes se sentent impuissants, insignifiants, minuscules, petits microbes, devant la puissance, devant la grandeur de ces éléments déchaînés. Alors, si par malheur, un pieu cède sous la traction désordonnée d'une vache terrorisée, il faudra faire vite, très vite, avant que la panique ne se saisisse du troupeau tout entier et ne remette en actualité la parabole des moutons de Panurge, avant que pris de terreur l'ensemble du cheptel n’aille se jeter dans les ravines proches, malgré la pluie, malgré les éclairs et le tonnerre, tels des terre-neuvas affrontant une mer déchaînée. Il faudra que Moïse, Roger et même le petit Camille aillent, par leur présence, leurs cris, leurs jurons, avec l'aide de Pataud, rassurer, calmer ces bêtes aux yeux exorbités de peur, les naseaux écumants de terreur. Ensuite retrouver la fuyarde, souvent blottie, toute tremblante dans un bouquet d'ormeaux.

Derrière la porte entrouverte, sur laquelle est clouée une branchette de sapin servant de baromètre, sont posés pêle-mêle les outils indispensables, tels que pioche, pics, pelles, bêches, herminette, masse, tout l'outillage du parfait « montagnard ».

Suspendue au-dessus de la table, se balançant mollement au bout d'une chaîne, comme un encensoir, la lampe à carbure, qui, le soir venu, éclaire de sa flamme vive, sifflante, sautillante, toutes ces choses, en déformant et animant leurs ombres, jusqu'à les rendre grotesques.

Une échelle de bois, faite de deux montants de sapin brut, même pas blanchis, dont l'écorce a pris une couleur acajou, sur lesquels six traverses mal équarries sont clouées, relie la pièce commune au « solan ». Le « solan », c'est le dortoir, son plancher qui sert de plafond à la cave, est matelassé d'une couche épaisse de foin odorant. Ici, sont pliées en carré les couvertures aux couleurs et aux dimensions différentes.

Une vieille malle, au couvercle arrondi, cerclé de vieilles ferronneries oxydées, sert d'armoire, et résume à elle seule tout le mobilier. Il fait bon rêvasser, allongé dans ce solan, surtout les jours où les gouttes de pluie pianotent sur les tôles de zinc. Qu'il fait bon dormir, enfoui dans ce nid douillet, tout imprégné d'odeur de jambon fumé ! Qu'il fait bon se réveiller le matin, sentant le froid des tôles se réfléchir sur la joue, alors que dehors, tous les oiseaux mêlent leurs voix en un concert harmonieux pour chanter le jour qui naît !

Certains réveils ne sont pas toujours baignés de poésie. Car Moïse, le tôt levé, le farceur, ne manque jamais d'occasion pour rééditer sa farce favorite : quand du solan s'élèvent des ronflements sonores, alors que lui en est déjà à sa troisième pipe et deuxième ration de gnôle, silencieux comme un Sioux, riant déjà sans éclat, par anticipation, il bourre le poêle de branches de sapin vert, le bourre jusqu'à la gueule tel un obusier, ensuite à l'aide de son briquet il enflamme le papier journal, qu'il glisse adroitement sur le lit de cendres encore chaudes, ayant au préalable enlevé les quatre couvercles. Bientôt une fumée blanche comme du savon à barbe, épaisse comme de la crème Chantilly, tel un torrent silencieux, monte lentement, sournoisement, s'étale, se répand, enveloppe toutes choses comme pour les anéantir de sa consistance et par son odeur âcre. Soudain, les ronflements s'arrêtent, il y a comme un moment d'hésitation, puis des grognements, des vociférations, mêlés aux éternuements et quinte de toux, de plus en plus sonores, explosent. Alors un grand rire, tel le champ triomphant d'un coq, éclate ; c'est Moïse, les yeux humides de gaieté, qui exulte, et c'est par : « Allez ! Debout !... Fainéants, il fait jour... ! » qu'il conclut sa bonne farce.

Jean et Paul boivent lentement, par longues goulées, le lait glacé que Roger leur a offert dans deux grands bols ébréchés. Moïse ayant allumé son brûle-gueule dit soudain :

- Ce qu'ils ont dû dérouiller cette nuit les « macaronis ».... !

En effet, toute la nuit, vagues après vagues, les avions alliés avaient sillonné le ciel, remplissant la vallée de leur vrombissement sourd et particulier, portant avec eux la souffrance et la mort, mais aussi remplissant au cœur d'un grand espoir.

- Ouais, répond Jean, par moments on aurait cru qu'ils avaient arraché le toit de l'Arbésserie...

Ce chalet est niché à plus de 2000 m d'altitude, au pied des pics enneigés, et c'est là qu'ils avaient dormi tous les deux.

- En Russie, ils dérouillent drôlement les « frisés »... Les Ivans réagissent vachement.. continue Paul en posant son bol vide.

- Hier, il y avait une rafle à Saint-Jean. La Gestapo a embarqué plusieurs gars, des jeunes, des vieux, ajoute Jean après un silence.

- Ah ! Nom de Dieu !... éclate Moïse et il s'arrête, les yeux flamboyants de colère rentrée.

Il n'avait pas besoin d'en dire davantage. Tous avaient compris ce que voulait exprimer ce juron.

- Bon, on va descendre, pas de commission à faire ? demande Paul en se levant.

- Non, ça va. D'ailleurs Roger descend demain.

- Bien, alors merci et salut... dit Jean en rajustant son sac à dos

- A bientôt... conclut Paul déjà sur le pas de porte.

Ni Paul, ni Jean n'avait parlé de l'idée qu'il mûrissait dans leur tête. Ce n'est pas par méfiance ou cachotterie, non, mais ils préféraient en garder la primeur pour les copains. Connaître leur point de vue et recevoir leur accord. Ils craignaient que leur projet capote par manque d'enthousiasme et de persuasion.

Leur fierté aurait terriblement souffert si, une fois ébruité, leur projet devait « tomber à l'eau » après avoir été eux, catalogués de farfelus, et leur idée, de fantaisiste.

Le sentier large s'enfonce sous un tunnel de verdure foisonnante. Depuis plan Richard, ils ont rejoint les « feuillus » parmi lesquels les fûts blancs des bouleaux se dressent comme des cierges tout palpitants dans leur feuillage vert tendre. Les « tomés » ou sorbiers des oiseaux, comme les appellent les paysagistes, se contorsionnent parmi les touffes de tilleul qui s'élancent toutes droites, toutes lisses comme des gerbes. Les feuillages s'entremêlent, se mélangent, se confondent, pour ne faire qu'une toison où toutes les gammes de vert sont représentées avec harmonie. Une odeur d'humus et de chanterelles plane dans ce sous-bois. De temps à autre, un bref rayon de soleil poignarde cette pénombre de sanctuaire, où un silence quasi religieux d'un monastère n'est troublé que par l'envol feutré d'une perdrix ou le croassement bref d'un geai.

Ce sentier, tel une vipère aspic, glisse rapidement vers la vallée soit comme pris de convulsions, en virages très rapides, très serrés, sur le sol rocailleux, hérissé comme la gueule d'un squale de pointes ou de lames de granit à peine émoussées par le temps, soit en longues coulées droites sur une terre molle comme un tapis d'Orient, pour se terminer à nouveau par une nouvelle cascade de tournants. Il est jalonné tout le long de son parcours par une série de noms.

Comme le métro, il a ses stations, et comme les stations de métro, elles portent un nom. Un nom nullement inscrit en grand caractère blanc sur un fond bleu, dont le baptême a eu lieu avec les flonflons d'une musique militaire, par une personnalité marquante. Non ! Ces stations, nous, on les appelle les « pauses ». De leur nom, on ignore l'origine et les parrains. Il n'est inscrit nul part, si ce n'est au coeur de nos gens. La Croisée, Plan de la Caille, Rocher du Lierre, Rocher Clou, Les Grands Portes. Tous ces noms simples ont une résonance, une signification. Ce sont nos anciens qui les ont baptisés ainsi. Quand ? On l'ignore. Mais ce que Jean et Paul n'ignorent pas, ce sont les causes et les raisons de ces pauses, et pensent que si leur projet devait se réaliser, à nouveau ces noms reprendraient une valeur et ces stations redeviendraient d'actualité.

N'était-ce pas bien avant le temps où les grandes parcelles de bonnes terres de la commune, bien exposées, étaient la propriété de quelques grosses familles despotiques, ne laissant aux pauvres d'alors que quelques arpents de terre, accrochés au flanc abrupt de la montagne ? Ces gens humbles, qui vivotaient tant bien que mal, se louaient à la journée pendant la belle saison, justement à ces gros propriétaires, pour gagner quelques subsides. Alors que leurs femmes avec leurs plus jeunes enfants avaient transhumé à Plan Richard, à l'Aucasset, à Pras Besset afin de faire pâturer leurs maigres troupeaux, se résumant dans la majeure partie des cas à une ou deux vaches, quelques chèvres et moutons.

Pendant ce temps les aînés, dès leurs neuf années révolues, partaient sur les routes de France et de Navarre comme petit ramoneur, petit oiseau tombé du nid, perdu dans l'indifférence des villes. Tel un grillon tout noir dans ses guenilles couleur de suie, pendant huit mois que durait leur calvaire, sous la férule autoritaire, souvent brutale, de leur patron pour qui il fallait mendier pour assurer la pitance, à qui il fallait remette la piécette qu'une âme généreuse avait glissé charitablement dans leurs petites mains négroïdes et qui était aussitôt investie au zinc d'un bistrot, tandis qu'eux s'étendront sur la paille humide d'une étable, le coeur lourd, le ventre vide, en attendant le lendemain pour à nouveau escalader les immenses cheminées d'alors et pousser, la tête émergeant dans le ciel, leur cri de ralliement : « HAIO !... HAIO !... ».

Combien de gens ont-ils connu, combien ont-ils compati au drame, au calvaire enduré stoïquement, en silence, par ces petits ramoneurs, souvent victimes des quolibets, des railleries des jeunes de leur âge ayant, eux, eu de la chance, et le bonheur de naître dans un autre contexte ?

Paul et Jean, tous deux avaient leur grand-père qui avait fait ce rude apprentissage de la vie. Apprentissage douloureux, qui forge les hommes, trempe les caractères, sans aigrir les cœurs. Et si l'étranger trouve les gens de chez-nous réservés, peu loquaces, presque froids, ils les méconnaissent, car cette froideur apparente dénote une certaine sagesse, une certaine conception de la vie. Il en serait surpris en découvrant l'accueil, la générosité, le courage qui habite en eux. Les parias, si souvent repoussés, rejetés de la société parce qu'ils étaient alors faibles, parce qu'ils étaient alors pauvres, eux, en qui certains ne voyaient que noirceur, que guenilles, oubliant que sous les loques, les coeurs d'enfants saignaient, ont acquis le sens de l'hospitalité qui marquera toute leur vie.

Et pendant ce temps, toute la communauté s'affairait en montagne. Toutes les « lanches » accessibles étaient soit broutées, soit rasées par la faux, pour constituer la réserve pour l'hiver. Cette herbe courte, drue, odorante, devenait un foin savoureux dont les bêtes raffolaient et qui gonflait les mamelles d'un lait généreux.

D'une fois sec, ils en faisaient des « barillons » c'est-à-dire des ballots, boudinés par deux cordes, dont une extrémité se fixait dans une « trôye » en bois qui servait de tendeur. Et ces « barillons » bien fixés sur les épaules, tels des débardeurs, nos anciens les transportaient au travers des pentes abruptes à en donner le vertige, sautillant sur leurs jarrets d'acier, tels des mouflons. Pendant des heures, inlassablement avec la persévérance d'une fourmi, sous le soleil cruel du mois d'août, ils accumulaient leur fenaison sur un plateau dénommé à juste titre Plan des Meules.

Le vide, le danger, ne les impressionnaient pas, ils n'avaient qu'une crainte, c'est que leur charge ne leur échappe, car cela signifiait la perte de deux cordes, et deux cordes représentaient une certaine valeur quand on est pauvre. Alors, chaque famille édifiait sa ou ses meules, en donnant à toutes et à chacune la même forme, la même personnalité. Comme des artistes, chacun signait son œuvre. Il n'y avait pas besoin d'écriteau, du premier coup d'œil, on reconnaissait le propriétaire de chacune.

Alors, quand l'automne était venu, quand les pommes de terre étaient rangées jalousement dans les caves fraîches et que le vin pétillait encore dans les tonneaux, quand les châtaigniers et les noyers laissaient peu à peu tomber leurs fruits, et que les bouleaux se paraient de leur tunique d'or, quand Dame Nature, telle une princesse se languissait dans sa tunique multicolore, toute chargée de charme et imprégnée de poésie, nos anciens, levés bien avant le chant du coq, dans la nuit pleine d'étoiles, ou drapée dans un manteau de brouillard, saisissaient de leurs mains rudes le bâti de leurs traîneaux pour en poser les deux lattes transversales sur leurs épaules. Certains préféraient placer le banc, c'est-à-dire une des deux transverses qui relient les deux patins, sur leur tête, ils avaient au préalable rembourré d'un sac garni d'un peu de paille.

Ils partaient, la tête enfoncée dans leurs épaules, en faisant résonner leurs galoches ferrées, sur la route inégale et mal pavée, rejoindre au lieu de rencontre leurs amis pour ne pas dire leurs frères. Tout le village était très uni, très soudé. Une solidarité, née de la misère, les unissait les uns aux autres. Les joies comme les peines étaient ressenties par toute la communauté. Personne, sauf les riches, ne faisait cavalier seul. Que ce soit pour faucher, battre la moisson, bâtir une grange ou défricher un champ, la solidarité jouait.

Pour descendre le foin, par exemple, chacun descendait le sien mais avec le concours et l'assistance des autres. Si par malheur, il devait arriver à un malencontreux accident à l’un, il pouvait être assuré de la présence et du secours des autres. Les travaux les plus pénibles se faisaient dans la bonne humeur et se terminaient souvent par des vieilles complaintes ou des dynamiques barcarolles. D'une fois le rassemblement complet, ils partaient à pas comptés, lentement, en un cortège noir et silencieux, sans lampe pour les éclairer. Ne connaissaient-il pas tous le sentier pierre par pierre, virage après virage, pour l’avoir depuis leur plus tendre enfance, parcouru en tous sens et par tout temps et que même les yeux bandés, tous auraient parcouru sans hésitation.

Ils savaient que quatre heures les séparaient du but. Ils auraient pu dire le nombre de « cambées » séparaient une pause de l’autre. Que la première, où ils pourront durant 10 minutes réoxygéner leurs poumons tout en soulageant leurs épaules meurtries s’appelait Les Grands Portes, ensuite Rocher clou, etc..... Voilà pourquoi ces stations n’avaient pas besoin d’être signalées par des panonceaux fluorescents. Ensuite quand les granges seraient garnies, ce sera le tour du charbon de bois.

Le charbon de bois était une des ressources du pays en ce moment-là, et la spécialité de quelques vieux bûcherons solitaires. Menant une vie d’ermite et vivant la majeure partie de l’année dans une cabane de fortune, n’ayant comme compagnie que quelques chèvres dont le lait était l’aliment de base, ces Robinson Crusoé abattaient à la hache, ensuite débitaient à la scie des tonnes et des tonnes de bois, fendant celles dont le diamètre était supérieur à une cote déterminée. Ensuite, ils attaquaient à la pioche, le flanc abrupt de la montagne, pour aménager une plate-forme de 100 m² environ appelée « place charbonnière ». Et là, ils édifiaient une immense meule de bois, juxtaposant les bûches les unes sur les autres en prenant soin de laisser un certain cheminement d’air entre elles.

Ensuite tout l’édifice était recouvert de branchages, de mousse, et pour finir de terre, laissant seulement un orifice ouvert à la partie supérieure, pour permettre le dégagement des gaz de combustion et quelques autres trous à la base, diamétralement opposés, qui serviront au moment de l’allumage et ensuite feront office de régulateur de tirage pendant la combustion interne de cette immense taupinière.

Alors, pendant des jours, pendant des nuits, tel le gardien d’un phare, ils surveillaient d’un cœur expert le dégagement de fumée, au faîte de ce monticule, qui petit à petit s’affaissait. Si elle sortait avec trop de vigueur, vite ils obstruaient un ou deux orifices. Si au contraire elle s’échappait mollement, paresseuse, le problème inverse s’imposait. Car il était primordial que pour réussir le charbon « bien cuit », pour ne pas avoir de désagrément de retrouver des bûches à peine consumées ou au contraire réduites à l’état de cendres, il fallait connaître son métier et être vigilant. Surtout quand le résultat de ce long travail solitaire se traduisait par quelques écus d’or, et que ces quelques écus représentaient toute la fortune de ce lieu solitaire taciturne. Une fois l’opération terminée, ce charbon était trié à la main et mis dans de grands sacs de jute. Alors, s’en chargeant les épaules, par des chemins de chèvres, où parfois l’empreinte de toute fraîche d’un ours signalait son passage récent, ils acheminaient leur fardeau jusqu’au chemin des traîneaux. C’était là, dans les frimas de l’automne, où les branches des arbres dénudés, saupoudrées de givre, semblant être pétrifiées de froid et de silence, que nos aïeux, l’haleine courte, les mollets tremblants de fatigue, venaient charger leur cargaison, pour ensuite dévaler le sentier tel un petit train aux wagons séparés, telle une troupe de sangliers à la charge, les clous de leurs galoches raclant le rocher pour réduire la vitesse dans les virages.

Le halètement des poitrines avec des bouffées de vapeur dominait les crissements des patins sur le sol gelé ou rocailleux. De temps à autre, un juron fusait dans l’air, accompagné d’un éclat de rire général. Cela signifiait qu’un conducteur, son véhicule et sa charge, à la suite d’un virage mal négocié, avaient échoué dans le bas-côté de la piste. Au milieu d’une litanie de vociférations et de grands éclats joyeux, tout était remis en bon ordre et la descente continuait, trépidante, sautillante. Cette petite troupe, malgré les efforts, malgré la fatigue, avec toujours la gaieté au cœur et la gouaille facile.

Jean et Paul, les mèches de cheveux collées au front, le duvet de leur barbe naissante perlant de transpiration, le visage rouge semblable à celui d'une lavandière les jours de grande lessive, arrivent de leur pas traînant, presque chaloupé, les pieds brûlants d'échauffement, la respiration saccadée par l'effort. Leurs sacs tyroliens, semblables à des calebasses vides, tressautent sur leur dos au rythme de leurs pas. Ils ont salué le regard au passage, le vieux château et le cimetière. Les voilà passant à côté de l'église quand une voix soudain les interpelle :

- Alors les alpinistes, ça va ?...

C'est le curé. C'est « Coco » qui les hèle familièrement. Il est assis sur une souche de tilleul, dissimulé dans l'ombre que jette la bâtisse sur le terre-plein semé de trèfle bâtard et de pâquerettes. Lui aussi suçote le tuyau de sa bouffarde d'où s'échappe une odeur pestilentielle, car comme tout fumeur qui se respecte, il fume du tabac « national ». Sa figure jeune, toujours éclairée par un sourire paternel, est déjà auréolée d'une toison blanche comme neige, malgré ses 40 années à peine sonnées. Un regard profond, limpide, filtre au travers de ses verres de lunettes à la monture d'écaille. Il a un léger défaut d'élocution, le début des ces phrases semble hésiter, trébucher, pour ensuite couler comme du miel avec un timbre gai et harmonieux. Il est né, lui aussi, dans un petit village de montagne. Il fut durant de nombreuses années professeur au collège du diocèse. Aussi, connaît-t-il les problèmes de ses paroissiens, aussi comprend-t-il et aime-t-il la jeunesse, dont il a su capter la confiance et la sympathie et qui se résume par l'abréviation amicale de son nom. Pour les jeunes, ce n’est pas Monsieur le Curé comme le disent avec respect des vieux. Ce n'est pas Père comme les scouts interpellent leur aumônier. Pour eux c'est Coco. Il n'en est pas ignorant, il en est même très heureux.

S'étant assis en tailleur sur le tapis moelleux et frais de la pelouse, Paul et Jean, les yeux fixés sur le visage de leur auditeur, essaient de saisir les réactions internes que risquent de provoquer leurs confidences. Sans cesser de sourire, le visage reste impénétrable, seules les succions de fumée se sont accélérées. Il écoute, sans interrompre le flot de paroles enflammées que tantôt Jean, tantôt Paul, débite, se relayant, essayant de se faire plus convaincant l'un que l'autre, cherchant à justifier avec ferveur, presque avec passion leur entreprise.

Enfin, à court de paroles, ayant épuisé toutes les argumentations, ils se taisent, en ce lieu, presque inquiets. Après un silence, enfin la voie de Coco s'élève presque émue :

- J'esp... j'esp.... j'espère que vous vous rendez compte de l'importance de votre entreprise... Votre but est beau... Mais il serait dommage, très dommage, que ce projet, une fois lancé, ne trouve sa conclusion et échoue lamentablement... vous en seriez les premières victimes et vos copains aussi... Mais si vous vous sentez assez décidés, assez convaincus pour rassembler autour de vous suffisamment de bonnes volontés... je puis vous assurer que je serai avec vous, avec tous... jusqu'au bout.

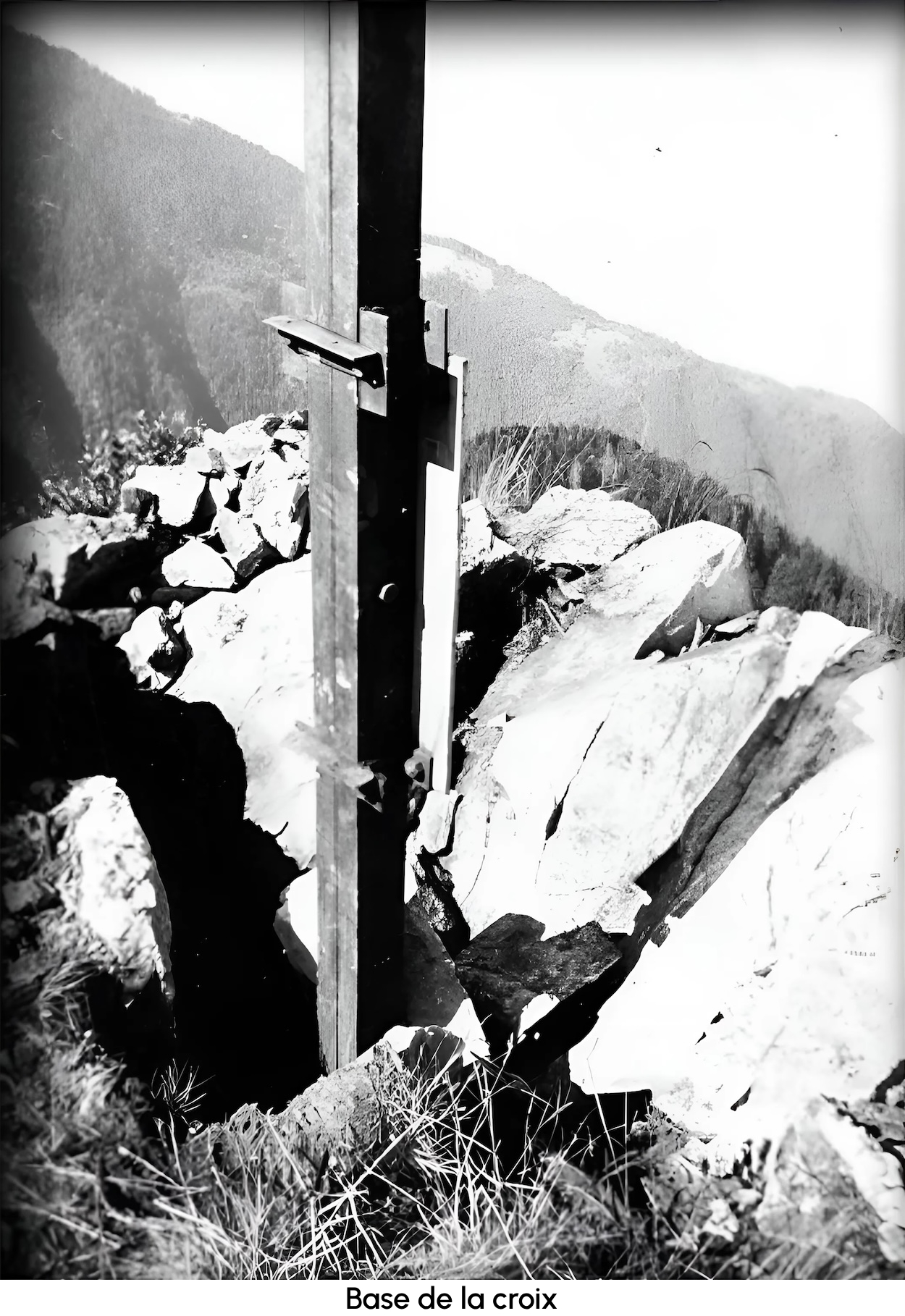

Deux soupirs de satisfaction fusent simultanément. Depuis un instant Paul ne quitte pas des yeux un portique métallique, inutilisé depuis de longues années et qui est là, campé, tout pantelant, tout rougi de rouille.

- Bien... Bien sûr... reprend Coco, la question du matériel se pose, par ces temps qui courent, il n'est pas facile de trouver ce que l'on désire...

Paul saisit la balle au bond :

- Et çà,... ça ne sert plus à rien, sinon à disgracier le décor... dit-il en désignant de la main l'assemblage de fer. On pourrait lui donner une autre destination, une autre signification…

- Crois-tu pouvoir en tirer quelque chose ?.. demande Coco qui depuis un instant fait rouler la tige d'une pâquerette entre ses doigts effilés.

- Bien sûr !... et voilà Paul qui explique avec une foule de détails techniques comment il en voit à la transformation.

- Je crains qu'elle ne fasse un peu étriquée, ta croix, faite qu'avec ces fers à U de 150mm. Déjà que d'ici on ne la voit guère, se confondant avec le ciel, alors vu la distance... Mais je pense pouvoir y remédier, dit-il avec un sourire complice. J'ai dans mes connaissances une personne qui se ferait un plaisir de nous fournir des plaques d'aluminium disons... humm ! soustraite dans un lot destiné à Adolphe.

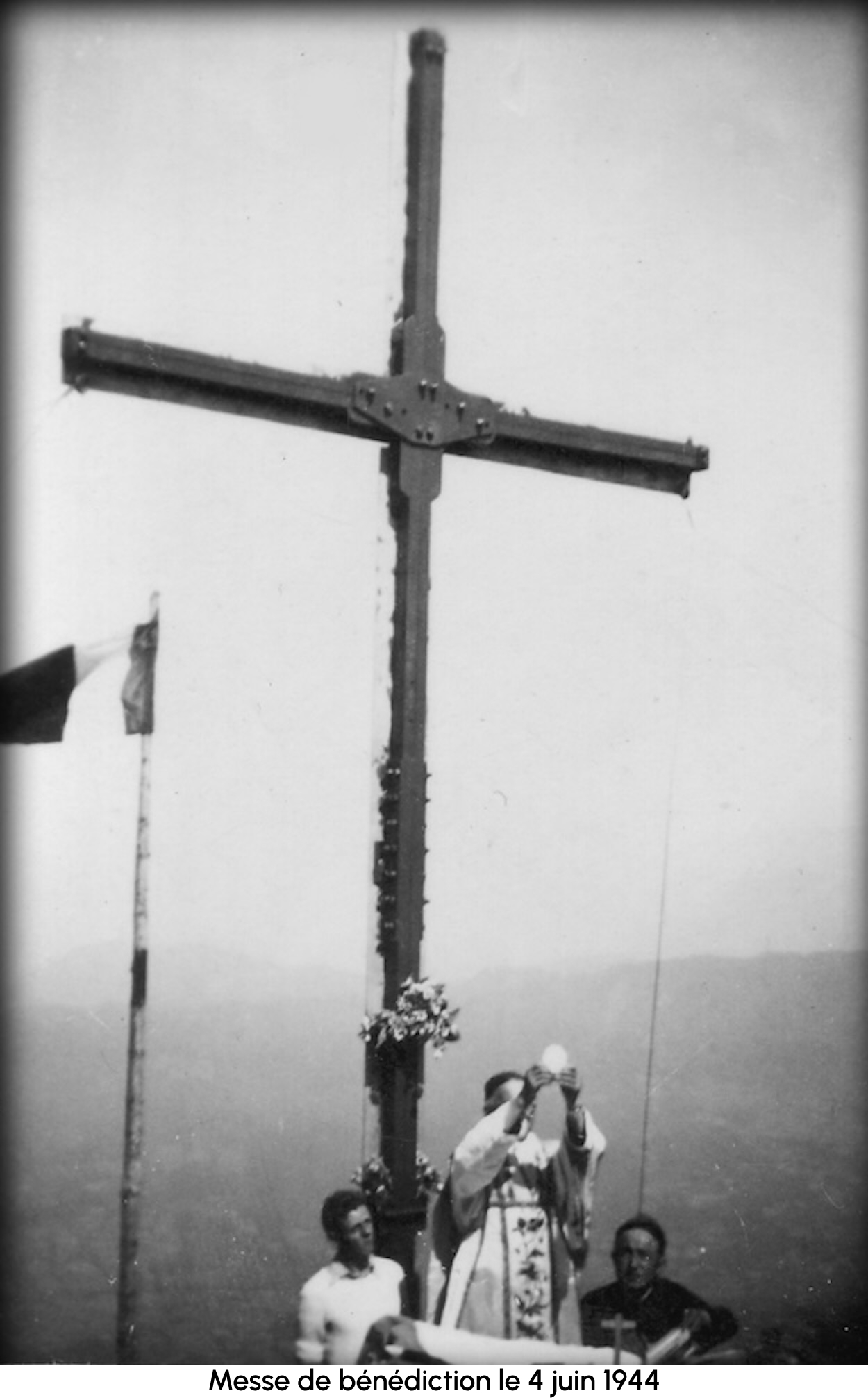

C'est par des hourras déchaînés qu'est accueillie cette révélation opportune. Aussi, pour fêter la réussite de cette entreprise, Coco les invite à trinquer un verre sous la tonnelle de volubilis, de ce vin blanc, si pétillant, si clair, agréable au palais, qu’il réserve pour ses messes et les grandes occasions et dont l’appellation est assez évocatrice en cette circonstance, « Notre-Dame des Neiges ».

La Réunion

Après un bain réparateur dans le bassin situé dans la cour de la maison familiale, après que l'eau glacée ait revivifié ses muscles endoloris, et coupé la brûlure cuisante laissée par les brodequins, après s'être rapidement coiffé et vêtu d'un short propre et d'une chemisette, Jean a tôt fait de laper, à même l'assiette, le bouillon d'une soupe de haricots, sur laquelle surnage quelques croûtons de pain de son, et c'est d'un pas décidé, presque léger, car il a chaussé des espadrilles, qu'il rejoint le lieu de rassemblement, c'est-à-dire sous les arches des portiques de la mairie, où tous les jeunes se retrouvent le soir, jusqu'à l'heure du couvre-feu qui est fixée par les « Fridolins » à 21h.

Il y retrouve Paul, déjà assis sur les marches de pierre, qui en ces occasions, tiennent lieu de bancs.

Raymond, Jojo sont là aussi, parlant à mi-voix comme des conspirateurs. Sûrement Paul doit leur confier son projet, car ils s'entendent comme larrons en foire, Paul et Raymond, quant à Jojo, plus jeune de deux années, il a pour le gros Raymond joufflu, une confiance sans limite presque aveugle. Tout ce qu'il décide est admis sans réserve et doit être exécuté sans hésitation ni murmure, il porte à son aîné une affection frisant la vénération.

Émile et Louis arrivent aussi en compagnie de Marcelle et d'Hélène qui vont chercher la ration de lait bleu à la fromagerie voisine. Ils ont tous les quatre des sourires entendus et se racontent en sourdine une petite histoire, qui, si on n'en ignore la teneur, on en devine le sens que de par la façon qu'ils l'expriment.

Petit à petit et, le petit groupe s'agrandit, s'étoffe, devient plus bruyant, de temps à autre un rire joyeux au timbre masculin, tantôt une exclamation espiègle et cristalline d'une fille qui signale ainsi, soit une pincette hardie, soit une allusion un peu trop paillarde.

Tel un magicien, Jojo le « binoclard », car il est myope comme une taupe et porte de gros verres doubles cerclés ébonite, sort de la poche de sa chemise un paquet de « gauloises ». D'où sort-il ces cigarettes ?... Cette question est toujours restée sans réponse. Bien qu'il ne soit qu'un fumeur occasionnel, il fumaille souvent au moment de ces rencontres, certainement dans le but de prouver que malgré ses 16 années il est déjà un homme. Comme toujours, le paquet bleu circule de main en main, happé par des doigts impatients, rappelant par leurs gestes et leur empressement ceux d'un vieil avare se saisissant d'une pièce d'or, pour enfin revenir vers son propriétaire, tout fripé, vidé de toute substance. Alors une fumée bleue monte du groupe, fumée dont ils se sont gorgé les bronches avec délice, presque volupté. Ô ! Combien est délicieuse cette fumée de « gauloise» après la fumée âcre presque infecte du tabac « national ».

Soudain une voix de stentor, celle de Jean, s'élève parmi le brouhaha et les rires :

- Hé !... Silence !.. . Paul veut vous dire quelque chose...

Aussitôt le groupe devient silencieux, se resserre, les yeux se fixent interrogateurs sur Paul qui se lève lentement presque avec solennité. Louis qui s'était isolé avec Marcelle dans l'ombre complice d'un recoin, (ne sont-ils pas fiancés officiellement... ?), se rapprochent en se tenant par la taille.

Janine, toute blonde, en plein épanouissement de jeunesse et de charme, ne quitte pas de ses yeux couleur pervenche, et dans lesquels plane une certaine mélancolie, la silhouette de Jean adossé contre un pilier de pierre soutenant les arcades de la mairie. Tout entier pris par le feu de la conversation, il semble ignorer l'aveu secret de ce regard chargé de tendresse et d'espoir et pourquoi pas dire d'Amour. Jean, depuis longtemps, a compris les sentiments profonds que Janine ressent pour lui, mais son honnêteté morale lui interdit de profiter, d'exploiter cet avantage. Il aime bien cette petite Janine si douce, si tendre, mais comme une amie, comme une copine, comme une sœur. Souvent quand il pense à elle, il se sent mal à l'aise, égoïste, impuissant car les sentiments ne se commandent pas. Il ne veut, il ne peut se rendre coupable d'abus de confiance, d'abus d'innocence. Aussi en toute occasion, dans le secret espoir de décourager, de détourner, d'étouffer ce sentiment profond qu'il a deviné chez cette jeune fille, se montre-il indifférent, rude, parfois même injuste avec elle.

La voix fluette de Paul expose d'un long trait continu et enflammé le fameux projet. C'est le moment crucial, le moment décisif, il faut exposer le problème avec conviction, avec persuasion. Tout l'auditoire est silencieux, comme suspendu à ses lèvres. Certaines réactions se traduisent par des hochements de tête, manifestant ainsi une adhésion spontanée, d'autres plus hésitantes, plus réservées, plus réfléchies, d'autres enfin, interrogatives, presque contestataires.

- Pourquoi une croix ?... demande Marcel, le dénommé « Gaulois », baptisé ainsi par on ne sait quoi, par on ne sait qui, car pour lui le mot « croix » est synonyme de curé, duquel il garde un cuisant souvenir, du temps où il fréquentait les bancs du catéchisme, pour qui les interrogations sur les mystères de la foi ou de l'incarnation était toujours aussi mystérieux au point de toujours les confondre mais qui se matérialisaient souvent par une paire de taloche retentissante ou de longues stations à genoux sur les marches de pierre du maître-autel, et aussi influencé depuis sa tendre enfance par les convictions que son père avait acquises à la suite de la grande tourmente de 14 -18 d'où il était miraculeusement revenu, mutilé d'un bras mais surtout aigri et révolté.

- Je propose une croix, vois en elle ce que tu veux bien y voir, mais que ce soit une croix ou ce que tu voudras, ça prouvera que nous sommes capables tous ensemble de réaliser quelque chose, répond Paul avec un sourire convaincant et reprenant sa phrase favorite : prouver que l'on a des tripes... Ça ne te dit rien ?...

- Boff !... Tu parles, à quoi ça rime ?... reprend Gaulois, pas convaincu, du moins, pas encore.

- Avec quoi veux-tu la fabriquer cette croix ? » demande Émile

- En fer, on va démonter et récupérer le portique inutilisable qui est sur la place de l'église. Coco est d'accord... continue Paul, assailli de questions.

- Comment et avec quoi la transporter là-haut ? s'inquiète Louis.

- Comme un dénommé Jésus-Christ, si tu connais, reprend Jean, avec l'avantage que la nôtre sera en pièces détachées et que l'on y sera tous pour la porter.

Louis, toujours réaliste, et aimant les situations nettes et claires, après un moment de réflexion reprend :

- Vous vous rendez compte comme moi, que la Coutire est à quatre heures de marche pour un marcheur accompli, chargé seulement de son sac. Et-ce que vous vous réalisez que le problème est surtout représenté par le transport, de tout le matériel et les matériaux, car je suppose que d'une fois debout, il faudra la sceller cette croix. Alors ! Scellement égale ciment sable et eau, que le minimum se traduit à environ un mètre-cube de maçonnerie, vu la densité du béton, cela représente environ une tonne, sans compter bien sûr la ferraille, les boulons, les tirants, les amarrages...

Un silence suit cette énumération impressionnante. C'est Paul qui, à nouveau, reprend avec le calme :

- Oui, j'y ai pensé, aussi cela te regarde, puisque tu es le plus âgé, c'est à toi que revient l'honneur et la responsabilité d’organiser et de coordonner ces transports.

- Ah ! Ben merde !... Comme tu y vas... s'écrie Louis. Et toi alors ?

- Moi... Je me charge de fabriquer la croix. Où et comment, cela me regarde. Il vous faudra seulement, au moment venu, m'aider à desceller le portique et transporter la ferraille où je vous indiquerai, termine-t-il mystérieux.

- Pour commencer, dit Raymond en sortant de son mutisme, il faut monter là-haut pour repérer l'emplacement le plus adéquat. Qui vient après-demain avec moi ? demande-t-il de sa voix monocorde.

- J'en suis ! répond aussitôt Jojo avec empressement.

- Moi aussi ! affirme Paul.

- D'accord ! dit en conclusion Jean.

La fraîcheur du soir se fait de plus en plus ressentir, la nuit déjà commence à noyer les maisons, la route, les choses, de son manteau de veuve. C'est l'heure du « black-out ». C'est l'heure où aucune lumière ne doit filtrer au travers des portes et des fenêtres. Tout le village est devenu silencieux, comme anéanti par les ténèbres. Seule la voix d'un chien trouble de loin en loin ce silence de sépulcre. Dans un quart d'heure il sera à 21 heures. L'heure du couvre-feu. Alors le groupe se sépare, s'émiette, se confond avec la nuit. Il reste un quart d'heure avant que la patrouille cycliste composée de transfuges de l'armée rouge, dirigée par un feldwebel allemand, sillonne le village, montée sur de lourds vélos suédois, à allure réduite, hésitante, trébuchante.

Ces parjures, qui ont préféré endosser des uniformes de kapot en reniant leurs frères et leur patrie, pour éviter de subir les rigueurs des camps de prisonniers ou même la mort, ces mongols au regard inquiet, cruels, aux yeux fendus comme ceux d'un félin, ont depuis très peu de temps appris enfourcher un vélo. En les regardant passer, on voit de suite qu'ils se sentiraient plus à l'aise sur la selle de chevaux cosaques, que sur celle d'une bicyclette.

Très souvent leur chevauchée silencieuse est animée par une chute collective. De cet enchevêtrement de bras, de jambes, de roues, de mitraillettes, s'élèvent alors un concert de cris rauques, gutturaux, dominé par les ordres et les vociférations encore plus rauques du Feldwebel qui s'étrangle colère et d'exaspération. Aussi, est-il sage, à ces moments-là, de rester tapis dans l'ombre. Leur colère au paroxysme, doublée par la hantise des « terroristes » qui les traumatisent, se traduit souvent par de longues rafales, dirigées dans tous les azimuts. Toute ombre mouvante, ne serait-ce que celle d'un chat, est aussitôt criblée de gerbes de feux et de mitraille.

De bouche à oreille et d'oreilles en bouches, très vite, dès le lendemain, la nouvelle se répand comme de l'huile sur une mare, débordant même jusqu'aux villages d'alentour. Le téléphone arabe fonctionne à merveille à cette époque. Comme il en est de tout projet ou d'innovation, aussitôt les avis se partagent en trois groupes différents, pour des raisons diverses les pour, les contre et les neutres, qui, par la suite, se rallieront à un des deux premiers.

La « bigote » voit en ce projet une mortification, une exaltation, la foi retrouvée, une résurrection des vertus perdues.

L'anticlérical, pour lui, c'est une provocation, une revanche au Front populaire de 1936, une collusion avec le gouvernement actuel.

Le paysan besogneux, qui ne fréquente l'église qu'à l'occasion des trois étapes qui marquent la vie d'un homme, c'est-à-dire les baptêmes, les mariages, les sépultures, ne voit dans ce projet qu'un caprice pour gens oisifs et désoeuvrés.

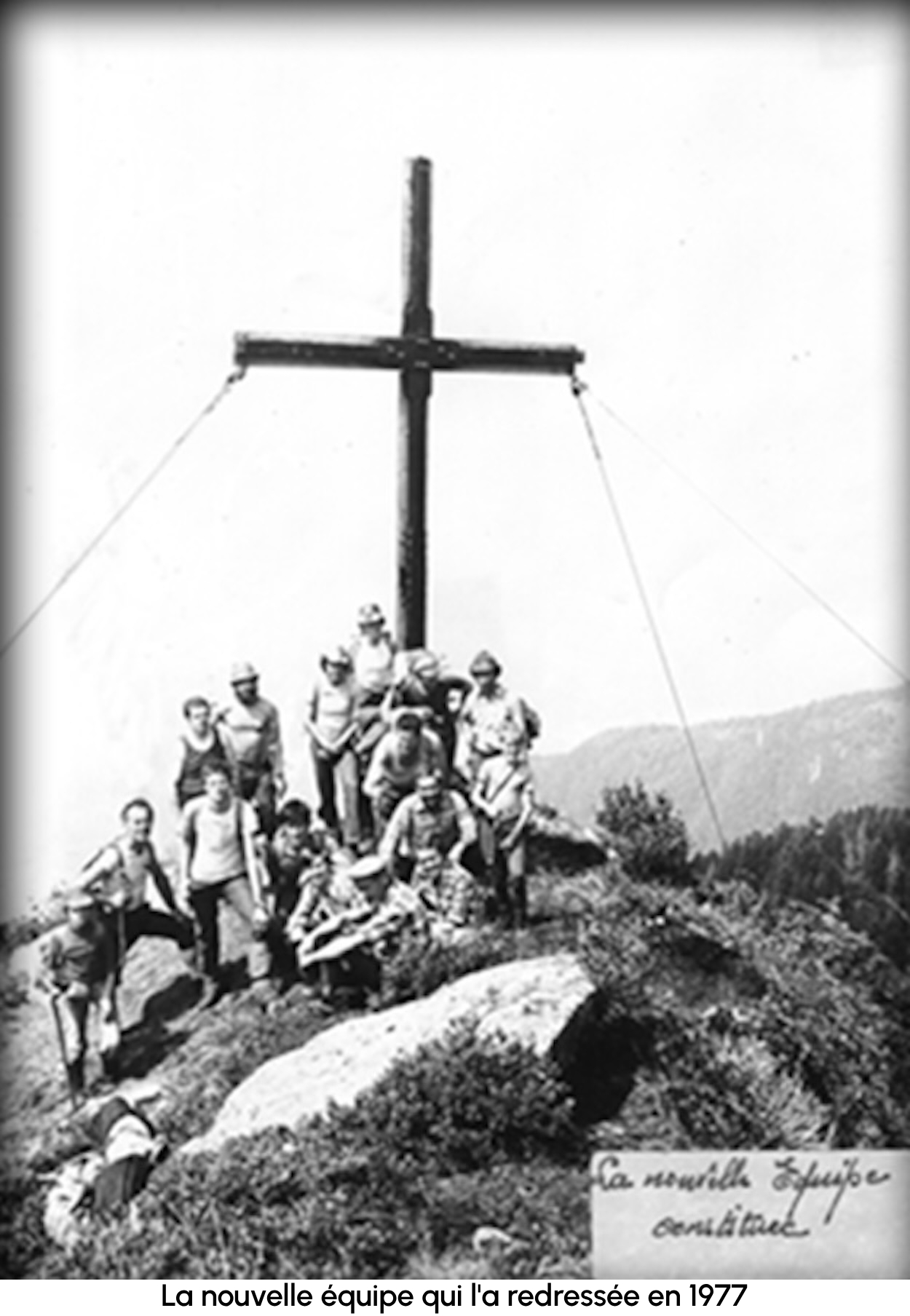

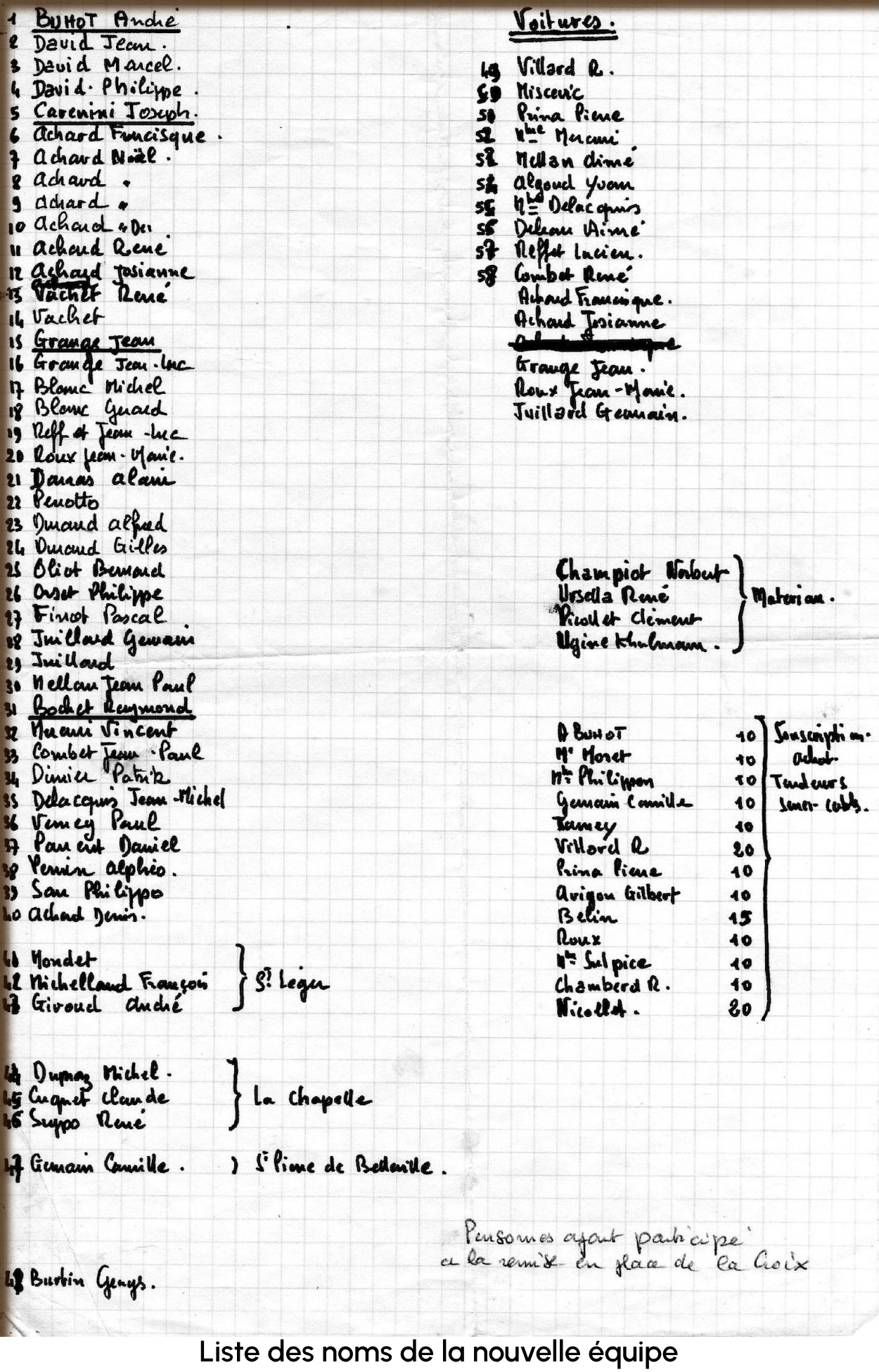

Mais tous n'ont pas compris, tous sont à côté du problème, tous ignorent, méconnaissent cette jeunesse et la raison profonde qui subitement l'anime.